SERVO PER AMORE – DOMENICA DELLE PALME (ANNO C) – Lectio Divina

DOMENICA DELLE PALME (ANNO C) – Lectio Divina

Is 50,4-7 Sal 21 Fil 2,6-11 Lc 22,14-23,56: La passione del Signore.

Dio onnipotente ed eterno,

che hai dato come modello agli uomini

il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore,

fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,

fa’ che abbiamo sempre presente

il grande insegnamento della sua passione,

per partecipare alla gloria della risurrezione.

Egli è Dio, e vive e regna con te,

nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

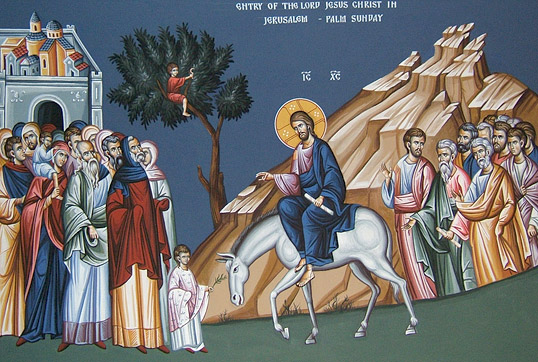

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,28-40)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”».

Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:

«Benedetto colui che viene,

il re, nel nome del Signore.

Pace in cielo

e gloria nel più alto dei cieli!».

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».

Ingresso regale a Gerusalemme

L’ingresso nella città è descritto con grande solennità: i preparativi (vv. 29-35), la reazione dei discepoli (vv. 36-38), la contestazione dei farisei (vv.39-40). Gesù predispone tutto, dirigendo gli avvenimenti con una profonda consapevolezza e grande precisione. Come avverrà anche per la cena in 22, 8-13, per l’ingresso a Gerusalemme tutte le indicazioni date da Gesù si realizzano. La sua parola è vera come quella del profeta. La corrispondenza tra la parola di Gesù e i fatti rivela non solo che egli è profeta ma soprattutto che la sua vita è il messaggio di salvezza di Dio per il suo popolo: è giunto il Re-Signore promesso da Dio. L’ordine di requisizione di un puledro d’asino serve per collegare l’evento a Zc 9,9-10 e a introdurre l’autodefinizione di «Signore» che Gesù fa di sé. Tutto mette in evidenza l’ingresso regale, umile e non trionfale, di Gesù Messia. Questo appare chiaro ai discepoli, prima, e poi al lettore, alla luce della Pasqua.

Solo i discepoli acclamano Gesù nello stesso modo con cui si accoglievano i pellegrini che entravano nel tempio alla fine del loro pellegrinaggio. La profezia di Zaccaria identificava nel Monte degli Ulivi il luogo dell’accoglienza, ed è proprio lì che avviene. L’acclamazione dei discepoli richiama quella degli angeli a Betlemme (cf. 2,14): Gesù sta per portare a compimento le speranze d’Israele annunciate nel vangelo dell’infanzia.

I farisei contestano la gioiosa acclamazione dei discepoli e li rimproverano, intimando il silenzio. Gesù replica opponendo un netto rifiuto perché il tempo del nascondimento è finito ed è giunta l’ora della piena manifestazione della verità che non può essere messa a tacere.

Dal libro del profeta Isaìa Is 50,4-7

Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso. (Terzo canto del Servo del Signore)

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,

perché io sappia indirizzare

una parola allo sfiduciato.

Ogni mattina fa attento il mio orecchio

perché io ascolti come i discepoli.

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio

e io non ho opposto resistenza,

non mi sono tirato indietro.

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori,

le mie guance a coloro che mi strappavano la barba;

non ho sottratto la faccia

agli insulti e agli sputi.

Il Signore Dio mi assiste,

per questo non resto svergognato,

per questo rendo la mia faccia dura come pietra,

sapendo di non restare confuso.

Discepoli della umile e mite Sapienza

Il servo del Signore appare come un saggio discepolo che è incaricato di istruire a sua volta i pii Giudei che «temono Dio». Egli è inviato a tutti gli smarriti di cuore, senza distinzione tra Ebreo o pagano, «che camminano nelle tenebre». Animato dalla fiducia in Dio, non ricusa la sofferenza del rifiuto e dell’umiliazione pur di realizzare la Sua volontà di cui egli è ministro.

Il servo non si sostituisce al Maestro ma va verso i fratelli con uno spirito da discepolo che antepone alla parola l’ascolto. Egli comunica solo quello che ha ascoltato dal Signore. Non è una parola di giudizio ma di misericordia e mitezza. Da una parte il servo di Dio partecipa alle sofferenze dei fratelli, dall’altra insegna loro a non combattere con le armi della violenza ma con gli strumenti della mitezza. Attraverso l’umiltà e la mitezza Dio vince sul male e riscatta quelli che confidano in lui.

Salmo responsoriale Sal 21

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,

storcono le labbra, scuotono il capo:

«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,

lo porti in salvo, se davvero lo ama!».

Un branco di cani mi circonda,

mi accerchia una banda di malfattori;

hanno scavato le mie mani e i miei piedi.

Posso contare tutte le mie ossa.

Si dividono le mie vesti,

sulla mia tunica gettano la sorte.

Ma tu, Signore, non stare lontano,

mia forza, vieni presto in mio aiuto.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,

ti loderò in mezzo all’assemblea.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,

gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,

lo tema tutta la discendenza d’Israele.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési Fil 2,6-11

Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,

non ritenne un privilegio

l’essere come Dio,

ma svuotò se stesso

assumendo una condizione di servo,

diventando simile agli uomini.

Dall’aspetto riconosciuto come uomo,

umiliò se stesso

facendosi obbediente fino alla morte

e a una morte di croce.

Per questo Dio lo esaltò

e gli donò il nome

che è al di sopra di ogni nome,

perché nel nome di Gesù

ogni ginocchio si pieghi

nei cieli, sulla terra e sotto terra,

e ogni lingua proclami:

«Gesù Cristo è Signore!»,

a gloria di Dio Padre.

Il cammino della croce e della gloria

L’apostolo Paolo esorta i Filippesi a non lasciarsi coinvolgere in logiche estranee al vangelo inculcate da coloro che solo in apparenza sono amici fidati, ma che seminano divisione e alimentano le contrapposizioni nella comunità. Il segno distintivo del cristiano è la comunione che si fonda sull’imitazione di Gesù Cristo. Egli è la vera immagine dell’uomo figlio di Dio non corrotto dal peccato. Infatti, Gesù non ha considerato la sua condizione divina come qualcosa da possedere egoisticamente, come se fosse il padrone assoluto, ma l’ha messa a servizio dei fratelli assumendo la condizione di servo. Si è fatto tutto simile all’uomo, eccetto il peccato, affinché fosse chiaro a tutti la vocazione comune alla santità. Questa è la vera gloria alla quale Dio da sempre vuole condurre gli uomini. L’abbassamento è la via della croce attraverso la quale si giunge alla gloria. Per il cristiano il servizio e l’abbassamento verso i fratelli sono connessi con l’esperienza della mortificazione. Essa, però, non annichilisce l’identità della persona, ma, liberandola dal peccato che ne deturpa la dignità, la esalta in maniera straordinaria. Gesù è l’esempio di come per amore si può toccare il fondo dal quale il Signore Dio solleva collocando i suoi eletti su troni di gloria.

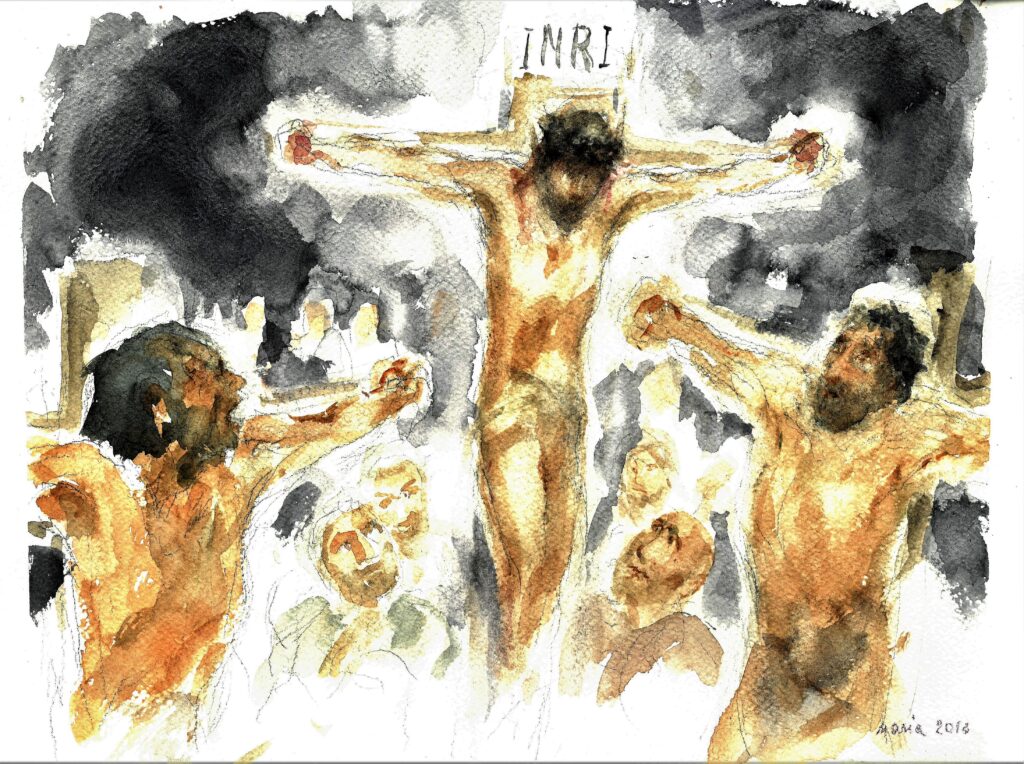

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca (Forma breve: Lc 23,1-49)

La passione del Signore.

Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna

In quel tempo, tutta l’assemblea si alzò; condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme.

Erode con i suoi soldati insulta Gesù

Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi era stata inimicizia.

Pilato abbandona Gesù alla loro volontà

Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!». Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.

Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?».

Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori.

Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».

Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte.

Costui è il re dei Giudei

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».

Oggi con me sarai nel paradiso

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.

Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo.

Lectio

La passione secondo Luca

Introduzione: Gesù Messia per il suo popolo

Dopo la lunga salita verso Gerusalemme, iniziata in Lc 9,51, Gesù giunge infine in vista della città. E a quel punto piange su di essa. È un Gesù umano ed emozionato quello che apre i capitoli della Passione. Luca non si rassegna al rifiuto di Israele, e di questo ora vedremo diversi segni. Quando Gesù era nel tempio a insegnare (cfr Lc 19,47), sebbene le autorità di Gerusalemme complottassero per farlo morire, Luca ci dice subito che «tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo » (19,48). Un po’ più avanti, negli insegnamenti dati da Gesù a Gerusalemme, Luca introduce un’osservazione sugli scribi: «Mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai suoi discepoli…» (Lc 20,45). E conclude il capitolo 21, in cui Gesù parla della fine dei tempi, con questa frase: «E tutto il popolo, di buon mattino, andava da lui nel tempio per ascoltarlo» (Lc 21,38). Nello stesso modo, durante il cammino verso la croce, Luca ci dirà che «lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui» (Lc 23,27). Questi versetti della Passione hanno un parallelo negli Atti, dove l’offerta del Vangelo continua a essere fatta agli ebrei nelle sinagoghe e perfino nel tempio. Anche a Roma Paolo continua il dialogo con i capi della sinagoga. Sebbene questo dialogo sia difficile, e sebbene molti non accolgano quella parola, resta il fatto che Gesù è il Messia di Israele, il Messia del suo popolo, colui che ha pianto su Gerusalemme e che continua ad essere, secondo le parole di Simeone, «luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele» (Lc 2,32).

La passione 22,1-23,56

22, 1-6 Complotto contro Gesù

22, 7-13 Preparazione della cena pasquale

22, 14-23 L’ultima cena

22, 24-38 Discorso di addio

22, 39-46 Preghiera sul monte degli ulivi

22, 47-53 L’arresto

22, 54-62 Rinnegamento di Pietro

22, 63-71 Interrogatorio davanti al sinedrio

23, 1-7 Interrogatorio davanti a Pilato

23, 8-12 Interrogatorio davanti a Erode

23, 13-25 Gesù è condannato a morte

23, 26-31 La via della croce

23, 32-49 La crocifissione

23, 50-56 la sepoltura

Il racconto della passione e della morte di Gesù (22,1-23,56) non è una semplice cronaca degli avvenimenti delle ultime ore di Gesù. Luca, raccontando gli eventi accaduti, proclama il vangelo della salvezza. Il canovaccio di Luca segue quello di Marco, come si evince dall’ordine delle scene (vedi la struttura). Ci sono anche delle differenze: è omessa l’unzione di Betania (Mc 14,3-9) e aggiunge un dialogo fra Gesù e i discepoli dopo l’annuncio del tradimento (22,24-38), introduce un angelo che consola Gesù (22,43-45), narra la guarigione dell’orecchio del servo del sommo sacerdote (22,51), non parla della seduta notturna del sinedrio (Mc 14,53), inserisce l’incontro con il tetrarca Erode, non parla della flagellazione e della coronazione di spine ma accenna solo a una punizione, compone la scena del buon ladrone.

Luca descrive la passione come il martirio del Messia profeta. Gesù sin dall’inizio è riconosciuto «profeta» (7,16.39; 13,33; 24,19; At 3, 22-23). La morte di Gesù è presentata come la morte del profeta (13,33; At7,52). Nel contesto dell’arresto Luca pone sulle labbra di Gesù la citazione del quarto carme del Servo del Signore (22.37 cita Is 53,12d).

Dal monte degli Ulivi al sinedrio, dal pretorio al Calvario, Gesù appare come il giusto sofferente, il modello dell’obbedienza e a Dio e del coraggio, il testimone fedele. Di fronte al sinedrio, interrogato circa la sua identità, risponde con chiarezza che egli non è solamente il Cristo, ma è pure il Figlio di Dio (22, 66-71).

La condanna a morte non ha una motivazione esplicita. Per questo, il frutto del martirio di Gesù ha una funzione salvifica. Gesù non è solo un eroe da ammirare ma è il Salvatore dal quale farsi salvare. La salvezza, ovvero la liberazione del peccato per l’esistenza nuova dei figli di Dio con il Padre, è frutto del martirio di Gesù. Il Messia è annoverato tra i peccatori e, accolto da loro, intercede per essi. Gesù muore anche per chi lo rifiuta perché possano convertirsi, infatti invoca il perdono per coloro che sono causa della sua morte.

Vi è un vero capovolgimento: i capi, i soldati e il ladrone con il «salva te stesso» intendono la salvezza come scampare alle grinfie della morte. Gesù, invece, si dimostra il Salvatore perché non salva sé stesso dalla morte. È proprio lì che si manifesta la misericordia di Dio che non fa dell’innocenza il motivo per difendersi e attaccare, ma essa diventa la causa prima della salvezza: il giusto rende giusti tutti. Questo avviene con la mitezza che contraddistingue la persona di Gesù e lo porta ad abbandonarsi fiducioso nelle mani del Padre.

Il servizio al centro dell’Ultima Cena

Dopo aver ripreso elementi di Marco sui preparativi della cena pasquale, Luca ci introduce a un discorso di addio di Gesù. È in questo contesto che Gesù ci lascia i gesti e le parole che conosciamo sul pane e sul vino. Questo discorso di commiato è più lungo e più strutturato di quello di Marco. Luca riprende un genere letterario divenuto molto popolare in quel tempo e che era definito «discorso di addio». Si tratta del momento in cui il profeta o l’eroe, prima di morire, consegna le sue ultime istruzioni, distribuisce i compiti, comunica cioè le sue ultime volontà. In Luca colpisce il fatto che egli abbia scelto di porre al centro della scena questi versetti: «Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,26-27). È chiaro che la questione del servizio è centrale. Di fatto san Giovanni si porrà in una prospettiva analoga, quando collocherà al centro dell’Ultima Cena la lavanda dei piedi. La lezione soggiacente è limpida e giunge a noi ancora oggi: a chi avesse la tendenza a concentrarsi sulla dimensione propriamente rituale o liturgica del rito dell’Eucaristia, Luca e Giovanni dicono che ciò che conta è il servizio, è questo il senso di quel gesto. Se vi accontentate di venire all’Eucaristia senza servire i vostri fratelli, vi prendete in giro e non capite che cosa significa veramente questo gesto. Dato che Luca e Giovanni sono stati scritti alla fine del I secolo, si capisce che la tentazione del rito separato dall’esistenza non è un problema nuovo.

Il dono al centro del Vangelo

Ma vi è ancora un altro aspetto da mettere in rilievo sul modo in cui Luca riporta l’ultimo gesto di Gesù: egli insiste fortemente sulla dimensione del «dono». Mentre Marco usa questo termine una volta sola, Luca dice: «[Gesù] prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”» (Lc 22,19). Non pensiamo che questa sia un’inutile ridondanza. E vorremmo confermare questa nostra convinzione riferendoci a un piccolo brano degli Atti. Si tratta del discorso di addio di Paolo ai cristiani di Efeso, città dove egli ha vissuto e dove ha costituito una comunità: gli anziani di Efeso stanno a Paolo un po’ come i Dodici stanno a Gesù. Il discorso di Paolo è molto toccante e ricco di pathos, e termina in un modo strano; egli dice: «In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!”» (At 20,35). Noi cristiani, lettori dell’opera di Luca, rimaniamo sorpresi: perché queste parole di Gesù non sono nel Vangelo? Neppure in quello di Luca? Come mai una tale beatitudine si trova solo qui? Noi riteniamo che qui Luca parli direttamente a noi e che ci dica: «Volete comprendere qual è il senso di tutta la vita di Gesù, e in particolare il senso della sua Passione? Ebbene è nel dono che lo troverete».Tutta la vita di Gesù è sotto il segno del dono. Un dono che forse va al di là delle nostre capacità di comprensione, ma pur sempre un dono. Gesù non ha atteso che i discepoli capissero tutto, ma si è donato senza riserve ad essi, a noi e a tutti: «per noi e per la moltitudine».Da un punto di vista teologico, non ha importanza se Gesù abbia o no enunciato questa beatitudine, perché l’unica cosa sicura è che lo Spirito Santo ha voluto che queste parole siano in bocca a Paolo che fa parlare Gesù. È naturale che lo studioso del Gesù storico voglia indagare per sapere se è probabile, oppure no, che Gesù le abbia pronunciate durante la sua vita pubblica, ma questo è secondario. Da un punto di vista teologico, invece è interessante constatare che Luca ha esercitato la sua creatività teologica forgiando questa espressione, qualora non l’abbia ereditata dalla tradizione. In tal caso, si constata che la sua comunità e i primi cristiani hanno ritenuto che chi esprimeva quella beatitudine fosse proprio Gesù risuscitato. La vita cristiana è – proprio come la Passione – sotto il segno del dono.

Luca mette in bocca a Gesù queste ultime parole: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). Questa espressione riprende una frase che proviene da un salmo (Sal 31,6), aggiungendovi la parola più importante di tutta la vita di Gesù, quell’«Abbà-Padre» che sintetizza tutto il suo rapporto con il Padre. Questa parola esprime l’amore del Figlio verso suo Padre. Gesù è stato provato, ma ha resistito.

Il principale apporto di Luca sia quello di farci toccare con mano – per così dire – l’umanità del Cristo, il fatto che la sua carne sia simile alla nostra, che il suo cuore sia simile al nostro.

Gesù è un uomo di desiderio. Egli dice: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione» (Lc 22,15). E c’è anche quel passo così forte ed enigmatico in cui Gesù combatte come se fosse un lottatore nell’arena: «Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra» (Lc 22,43-44). Nel momento in cui Gesù assomiglia maggiormente a noi, coperto di grandi gocce di sudore, il Signore lo conforta. Ma colpisce l’ordine dei versetti, che tutti vorrebbero rovesciare: che Gesù viva dapprima la sua angoscia per essere poi consolato. E invece abbiamo il contrario: egli è consolato, ma questo non gli impedisce di cadere nell’agonia. Non c’è incompatibilità tra la grazia di Dio e l’angoscia, tra il sostegno di Dio e il fatto di sentirsi deboli. Questo passo è di grande conforto per tutti i discepoli nella prova: il Cristo non è lontano da loro nel loro combattimento, e non è lontano neppure il Padre, che invia il suo angelo. Sotto un certo aspetto, Gesù è solo, e nel suo processo non c’è nessuno che lo difenda. D’altra parte, egli non è solo, perché degli «amici» e delle «donne » rimangono vicini a lui. Come in san Giovanni: quando Gesù è arrestato, un discepolo anonimo taglia l’orecchio di un servitore del gran sacerdote (cfr Gv 18,10); ma, a differenza di Giovanni, qui Luca ci dice: «Ma Gesù intervenne dicendo: “Lasciate! Basta così!”. E, toccandogli l’orecchio, lo guarì» (Lc 22,51). Gesù resta questa persona appassionata della guarigione e della cura dell’uomo. Anche quando tutti gli sforzi dovrebbero essere rivolti verso lui stesso. Soprattutto, fra le tre parole sulla croce, Luca fa dire a Gesù: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Notiamo ancora questa umiltà del Cristo: di fatto non è lui che perdona, egli non dice «io». Gesù resta rivolto verso il Padre: intercede senza prendere il posto di suo Padre; non l’ha fatto e non lo farà mai. Così, le tre parole pronunciate sulla croce sono tutte rivolte a Dio, suo Padre: due lo nominano espressamente, la terza parla del paradiso, che altro non è se non il seno del Padre.

Confermare i fratelli: il mandato petrino

Il conferimento del mandato petrino, riportato in Lc 22,31-32, non ha corrispondenza nel testo di Mc. Il duplice uso di Simone (v. 31) può segnalare per i lettori di Lc che l’identità e la vocazione di Pietro come apostolo sono a rischio nel conflitto imminente, in cui la sua fedeltà è messa a repentaglio.

La dichiarazione di Gesù è destinata a Simone, ma implica l’intero gruppo apostolico.

I discepoli, e Simon Pietro in particolare, sono vagliati da Satana (cf. l’eco veterotestamentaria di Gb 1,6-12; 2,1-6; Am 9,9) perché vacilli la loro fedeltà. Tuttavia, Gesù rassicura il suo discepolo di pregare per lui affinché non venga a mancare la sua fede (Lc 22,32a). L’intercessione di Gesù non preserva Pietro dalla caduta, ma ottiene che il suo cedimento sia solo provvisorio.

Prima, però, Pietro deve «ravvedersi»: dopo aver negato di conoscerlo (Lc 22,57), il suo cammino di conversione inizia nel momento in cui Gesù si volge con lo sguardo verso di lui (22,61); è la premessa necessaria in vista del conferimento di un compito ben preciso: consolidare i suoi fratelli. Il beneficio che egli riceve dall’intercessione gesuana ridonda a vantaggio di tutto il gruppo apostolico. Egli ha il compito di rendere solida la fede dei discepoli in Gesù e, soprattutto, nella sua risurrezione. Difatti, in Lc nessun altro personaggio all’interno del racconto presenta una fede più densamente cristologica di Pietro, che ha riconosciuto Gesù come il Signore (5,8) e il Cristo di Dio (9,34), e sul monte ha udito la voce divina attestare che egli è il Figlio di Dio, l’Eletto (Lc 9,34).

I quattro testimoni

Durante la sua Passione, Gesù entra progressivamente nella solitudine: la solitudine del giusto perseguitato, del profeta disprezzato, del Figlio dell’uomo umiliato. Ma Luca non ha voluto che questa solitudine fosse totale. Emergono delle figure che si manifestano vicine a Gesù e fanno sì che la nostra umanità sia presente all’umanità di Gesù che va verso la sua morte. Primo tra tutti, Simone di Cirene (Lc 23,26). È lui che aiuta Gesù a portare la sua croce, portando così a compimento la parola del Signore: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). Certo, Simone non ha voluto venire al suo seguito, ma l’ha fatto. Non vi si è sottratto. Lo ha fatto nel giorno in cui bisognava farlo, e questa esperienza ha cambiato la sua vita. Di fatto, egli è un uomo di cui ci viene riferito il nome, mentre Marco riporterà il nome dei suoi figli (cfr Mc 15,21), per meglio segnalarci che egli era certamente diventato cristiano. Alla fine del racconto della Passione, abbiamo la bella figura di Giuseppe d’Arimatea, «uomo buono e giusto» (Lc 23,50), che è membro del Sinedrio. E questo ci fa anche capire che non tutti i membri del Sinedrio erano a favore della morte di Gesù. Anche Giuseppe, senza dubbio, è diventato cristiano. Tra queste due figure identificate, ce ne sono altre due anonime: quelle di un ebreo e di un pagano, il buon ladrone (Lc 23,39-48) e il centurione (Lc 23,47).

Il Buon ladrone (23,35-43)

“Costui è il re dei Giudei”. Questa espressione racchiude tante verità quanti sono i punti di vista da cui osservare l’evento. C’è chi, come il popolo assiste inerte, senza prendere una posizione, subendo gli eventi. Le autorità deridono Gesù e uno dei malfattori, crocifisso anche lui, lo insulta. Poi c’è un altro condannato a morte che prima rimprovera il suo compagno perché si associa al coro di chi schernisce Gesù, poi si rivolge a lui riconoscendolo come il re. Gesù non replica a coloro che lo insultano ma a colui che, partecipando al suo dolore, chiede anche di condividere la gioia della vittoria.

Ciascuna delle espressioni davanti al Crocifisso rivela il cuore di chi le pronuncia. I capi non parlano direttamente a Gesù ma cercano di convincere la gente che assiste che Gesù se non salva sé stesso non è il Cristo di Dio. I soldati spronano il Crocifisso a salvare sé stesso, il malfattore che lo insulta, quasi in atto di sfida, gli chiede di salvarsi e salvarlo.

Gesù è disprezzato perché non interpreta i desideri di potere, anzi li mortifica. Non compie azioni strabilianti tali da essere vincente, in modo da salire sul suo carro del vincitore, non usa strategie per imporsi. È deriso perché agli occhi di chi cerca il potere, la ricchezza e l’affermazione di sé, appare come un inutile perdente. La rabbia contro Gesù si motiva solamente a partire da un forte senso di frustrazione che affligge i capi e i soldati. Essi, ormai rassegnati ad essere subalterni e assuefatti alla frustrazione della vera libertà, sfogano la rabbia in quella forma di potere che esercitano con la prevaricazione, illudendosi di essere in una posizione di forza. Gridano “salva te stesso” perché considerano la croce come qualcosa da cui essere liberati.

Neanche il malfattore che insulta Gesù ha una prospettiva più ampia delle altre due categorie di uomini. Agli occhi dell’altro malfattore Gesù appare il vero vincitore, colui che apre le porte del regno.

Sul Golgota si ripropone per Gesù la tentazione per eccellenza: l’auto-salvezza.

Da una parte c’è chi vede nella croce qualcosa da cui fuggire, un peso di cui liberarsi, dall’altra come la forma più alta di libertà e di solidarietà con i più piccoli. Uno dei due malfattori crocifissi riconosce nell’innocenza di Gesù la sua regalità. Senza alcuna colpa Egli sta soffrendo e morendo in croce. Se non è lì per una colpa, è lì solamente per un amore. Un amore umano non sarebbe mai giunto a quei livelli, ma quello divino certamente sì.

“Ricordati di me nel tuo regno”. Questa richiesta del buon ladrone può essere parafrasata con le parole dei capi delle tribù che vanno da Davide per affermare la loro appartenenza al suo corpo: Regna su di noi (cf. 2 Sam 5, 1-3). Sìì il nostro pastore, la nostra guida, colui che si prende cura di noi. Credere, in quanto affidarsi alla cura di Dio, è il contrario della presunzione di usare Dio per salvarsi la pelle o salvarsi da sé.

Il primo battezzato è quel ladro che vede più lontano rispetto agli altri. Pur riconoscendo la propria colpa e la giusta sofferenza ad essa conseguente, tuttavia comprende che la via della salvezza è aperta per lui dietro Gesù. Non chiede di essere salvato dalla croce ma di essere accolto tra i suoi compagni. Salvarsi non significa liberarsi da qualcosa o qualcuno, ma darsi in una relazione d’amore. Il buon ladrone comprende che la salvezza sta nella relazione con Gesù attraverso la quale diventerà una persona nuova.

La regalità di Gesù non è emancipazione da un’autorità superiore. Al nazionalismo sovranista egli oppone un governo, a partire da sé stessi, basato sull’obbedienza intesa come ascolto e accoglienza benevola della volontà di Dio il quale ha inviato Gesù, il Figlio del suo amore, per riconciliare ogni cosa (Col 1, 12-20) .

Il buon ladrone ottiene la benedizione di Gesù: “Oggi sarai con me in paradiso”. La salvezza è nella relazione e nella comunione che si vive nell’oggi. Con Gesù la luce di pieno giorno della risurrezione irrompe anche nella notte del dolore più duro e irrora di speranza l’umanità assetata di libertà.

La fede fiduciosa del ladrone gli permette di accedere immediatamente al paradiso. Secondo la parola dei Padri della Chiesa, egli non si è accontentato di rubare la terra, ma ha rubato anche il cielo. Canonizzazione espressa. Ma il malfattore mostra a ciascuno il beneficio del vero pentimento e della fede che spera. La porta della Vita è aperta per sempre.

Gli occhi della fede

Per Luca, come per Gesù, niente è più importante della fede. L’evangelista ha voluto mettere in evidenza, da una parte, la fede di Gesù fino alla fine e, dall’altra, la fede dei testimoni. La fede di Gesù che si manifesta proprio quando è in preda a sentimenti di angoscia e di abbandono. Egli obbedisce a una necessità interiore scandita dal famoso «bisogna». Ma questa necessità, questa forza obbligante della volontà del Padre, non ci viene presentata come qualcosa che si abbatte su un uomo che ha abbandonato ogni volontà e ogni libertà. Al contrario, Luca ci descrive un Gesù che vive molto intimamente quegli avvenimenti, che è continuamente preso nell’intimo da ciò che è in gioco. A fronte delle tre formule di Marco che enunciano «bisogna che il Figlio dell’uomo…» (cfr Mc 8,31; 9,31; 10,33), Luca fa dire a Gesù: «Deve compiersi in me questa parola della Scrittura» (Lc 22,37). Noi percepiamo «l’io» di Gesù. È anche un Gesù la cui condizione personale non impedisce di interessarsi agli altri e di compatire la loro vita. È così che egli parla alle donne di Gerusalemme e accetta di parlare con il buon ladrone. Per quanto riguarda i testimoni, al centro del racconto lucano della crocifissione si può riscontrare un paradosso: è nel momento in cui le tenebre scendono sulla terra, «perché il sole si era eclissato» (Lc 23,45), che appare il verbo «vedere». È in questo momento che quel testimone privilegiato che è il centurione proclama la giustizia e l’innocenza del Cristo: «Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: “Veramente quest’uomo era giusto”» (Lc 23,47). È di fronte a un condannato in croce che il centurione «vede» un giusto. E Luca prosegue: «Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito sin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo» (Lc 23,48-49). Così, un centurione romano e un pagano, la folla di popolo e gli stessi amici di Gesù vedono. Malgrado la notte, gli occhi possono vedere. Ma nello stesso tempo Gesù è morto… Questi occhi che vedono al di là del visibile preannunciano gli occhi dei discepoli di Emmaus e dei testimoni di Pasqua, che vedranno in pieno giorno ciò che sarebbe dovuto essere invisibile.

Meditatio

SERVO PER AMORE

Con la Domenica delle Palme inizia la settimana che nell’anno è la più santa di tutte perché culmina con il triduo pasquale. In questi giorni di Quaresima abbiamo preparato il nostro spirito per poter vivere con frutto la festa della Pasqua. La liturgia oggi ci fa fare memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme meta ultima del suo pellegrinaggio e culmine della sua missione. Gerusalemme, capitale politica e religiosa d’Israele sin dai tempi di Davide, lo diventa anche del regno che Gesù viene a fondare. L’inno della Lettera ai Filippesi traccia l’itinerario di Gesù, che dal Cielo scende sulla terra incarnandosi e giunge fino agli inferi, sottoterra, per portare a tutti il vangelo della riconciliazione. Quando tocchi il fondo lì c’è Gesù che si rivolge con benevolenza e verità, come a Giuda, che riserva uno sguardo di compassione e di fiducia, come per Pietro, che accoglie la preghiera sincera e penitente, come accade con il buon ladrone. Gerusalemme è la città simbolo del singolo e della comunità che accoglie o respinge il suo re Signore.

Il cuore del vangelo è il racconto della Pasqua, evento dal quale viene il più grande insegnamento di chi, come Gesù, ci indica e ci guida sulla via che porta alla pace. Con l’Eucaristia questo Vangelo viene continuamente annunciato nel segno della Parola e del Pane spezzato. In Essa, perpetuandosi il memoriale della sua Pasqua, Gesù, il più grande tra i figli dell’uomo, continua a farsi il più piccolo per stare in mezzo a noi come colui che serve.

Celebrare l’Eucaristia significa mettersi in ascolto di Gesù la cui parola aiuta a prendere consapevolezza del proprio peccato ma, ancor di più, della sua misericordia. In tutti c’è l’avidità di Giuda, la presunzione e la paura di Pietro, l’ipocrisia delle autorità, l’ignavia di Pilato, la superficialità di Erode, il vittimismo di chi sa solo lamentarsi, la frustrazione dei soldati. Ma c’è anche la pietà di Simone di Cirene, l’umiltà del buon ladrone, la sincerità del centurione, la bontà di Giuseppe d’Arimatea. Pregare con Gesù ci aiuta a vincere le tentazioni del demonio e far riemergere dalla morte delle nostre false speranze quell’uomo nuovo purificato e rigenerato dal sacrificio di Cristo.

Sono in mezzo a voi come colui che serve

Nel Battesimo al fiume Giordano Gesù si mette in fila con i peccatori che, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da Giovanni. Nell’ultima cena dice di essere colui che sta in mezzo alla comunità come colui che serve. Attorno alla mensa con Gesù ci sono peccatori, c’è infatti chi lo tradirà e chi negherà di conoscerlo. Come aveva annunciato la Scrittura, l’Emmanuele, il Dio-con-noi, scende verso l’uomo fino al punto di essere annoverato tra gli empi. Con la pasqua s’inaugura l’instaurazione del regno di Dio, Gesù Cristo, crocifisso e risorto, che non si pone in posizione di dominio sugli uomini o contro di essi, ma in mezzo a loro per servirli, per donare la propria vita, pregare per i peccatori, aprire loro la via al paradiso.

Nel racconto della passione Luca insiste sull’innocenza di Gesù che si rivela non solamente nel subire un’ingiusta condanna, ma anche nel non far ricadere essa sul capo dei peccatori. Se i discepoli tacciono chi testimonierà l’innocenza Gesù?

Dirsi figlio di Dio diventa motivo di accusa e di condanna. Già la storia testimonia che i profeti, come Geremia, vengono accusati e condannati dalle autorità religiose per il fatto di annunciare la Parola di Dio. L’ostilità dei capi verso Gesù è la prima testimonianza che egli è il Cristo. Se da una parte c’è un accanimento per cercare argomenti e prove per presentare Gesù come traditore e malfattore, dall’altra il figlio dell’uomo che si rivela come Figlio di Dio nell’atto di esercitare il potere della mitezza.

L’altra testimonianza viene da Pilato che per tre volte riconosce che in Gesù non c’è alcuna colpa da punire con la morte. Che male ha fatto? Questa è anche la domanda che nasce dal cuore ferito dalle prove della vita: “Che male ho fatto per meritare questa pena?” Gesù è in mezzo a coloro che soffrono per il peccato che travisa la verità, che preferisce peccare piuttosto che riconoscerla e convertirsi.

L’innocenza di Gesù si rivela nella preghiera durante la lotta fino alla morte. Egli prega per i nemici. La preghiera è la spada per respingere gli assalti del maligno e così non cadere nella prova, superata la quale si diventa più forti e capaci di confortare e sostenere chi è nel dolore.

Oratio

Signore Gesù, Re di gloria

e Servo obbediente del Padre,

la tua preghiera disponga i nostri cuori

a vivere questi giorni nello stesso modo

con cui hai preparato te stesso

e i tuoi discepoli a celebrare la Pasqua.

La tua parola ammonitrice

ci renda consapevoli della nostra umana debolezza

e ci sproni alla vigilanza orante

per non cadere nelle trappole del demonio.

La tua mano guarisca le ferite mortali

che ci causiamo reciprocamente

con i giudizi taglienti, con le accuse e gli insulti,

con gli atteggiamenti violenti,

discriminatori e umilianti.

Il tuo Spirito alimenti in noi

la pietà solidale del Cireneo,

la speranza del perdono del buon ladrone,

la fede consapevole del centurione,

la carità operosa di Giuseppe d’Arimatea,

per poterti seguire attraverso

la nostra passione quotidiana

ed entrare con Te

nel tuo regno di giustizia e di pace. Amen.