La festa a sorpresa – IV DOMENICA DI QUARESIMA – LAETARE (ANNO C) – Lectio divina

IV DOMENICA DI QUARESIMA – LAETARE (ANNO C) – Lectio divina

Gs 5,9-12 Sal 33 2Cor 5,17-21

O Padre,

che in Cristo crocifisso e risorto

offri a tutti i tuoi figli

l’abbraccio della riconciliazione,

donaci la grazia di una vera conversione,

per celebrare con gioia la Pasqua dell’Agnello.

Egli è Dio, e vive e regna con te,

nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro di Giosuè Gs 5,9-12

Il popolo di Dio, entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua.

In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto».

Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico.

Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno.

E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan.

Una vita nuova

Il libro di Giosuè narra la vicenda d’Israele che, al termine del suo pellegrinaggio nel deserto, attraversa il fiume Giordano nello stesso modo in cui aveva passato il mar Rosso ed entra nella terra che Dio aveva promesso di dare ai Patriarchi. Finalmente Israele può celebrare la Pasqua mangiando i prodotti della terra di cui ha avuto il possesso da Dio. Gli azzimi indicano proprio questa novità. Quando erano usciti dall’Egitto avevano mangiato i pani azzimi perché non c’era tempo a far lievitare la massa. Ora mangiano nuovamente gli azzimi perché il pane è fatto solo con i cereali prodotti dalla terra dove si sono appena insediati. La festa di Pasqua indica l’inizio di una vita nuova nella quale non si dipende più solamente dalla manna, chiamato anche pane dal cielo, ma si ha la possibilità di coltivare la terra santificando il proprio lavoro. Il pane che si mangia è dono della benevolenza di Dio ma anche frutto della terra lavorata dall’uomo. La festa diventa incontro di chi offre l’uno all’altro un dono realizzando la comunione e la riconciliazione.

Salmo responsoriale Sal 33

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:

i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore,

esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore: mi ha risposto

e da ogni mia paura mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo salva da tutte le sue angosce.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2Cor 5,17-21

Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo.

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.

Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.

In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.

Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.

La nuova creatura, testimone e ambasciatore della riconciliazione di Dio

S. Paolo sottolinea l’opera della grazia con la quale Dio, mediante il sacrificio di Gesù sulla croce, ha riconciliato tutti gli uomini con sé. In quest’opera Dio coinvolge anche gli uomini redenti i quali, sperimentata la forza della misericordia che fa di chi è perdonato una nuova creatura, diventano ambasciatori della riconciliazione. Il cuore ferito dal peccato e sanato dalla grazia genera parole e gesti medianti i quali risuona l’appello di Dio rivolto a tutti di lasciarsi riconciliare con Lui.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 15,1-3.11-32

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».

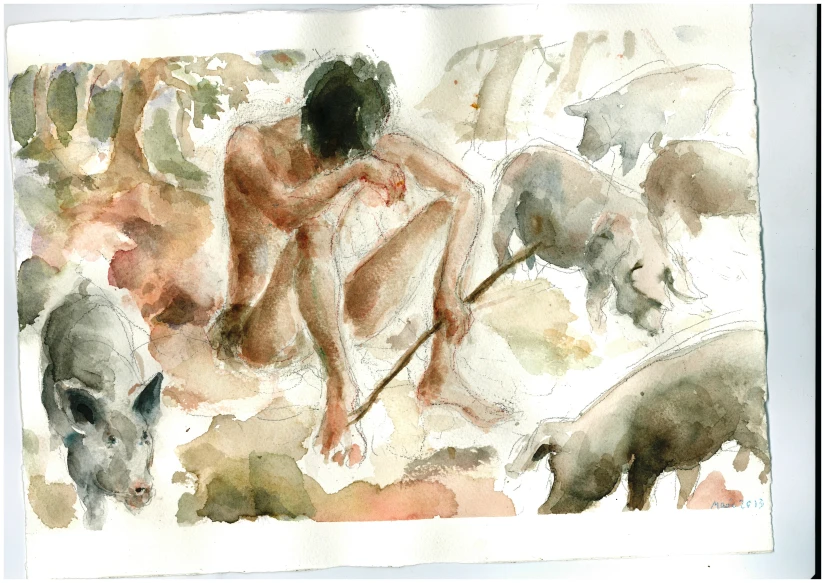

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.

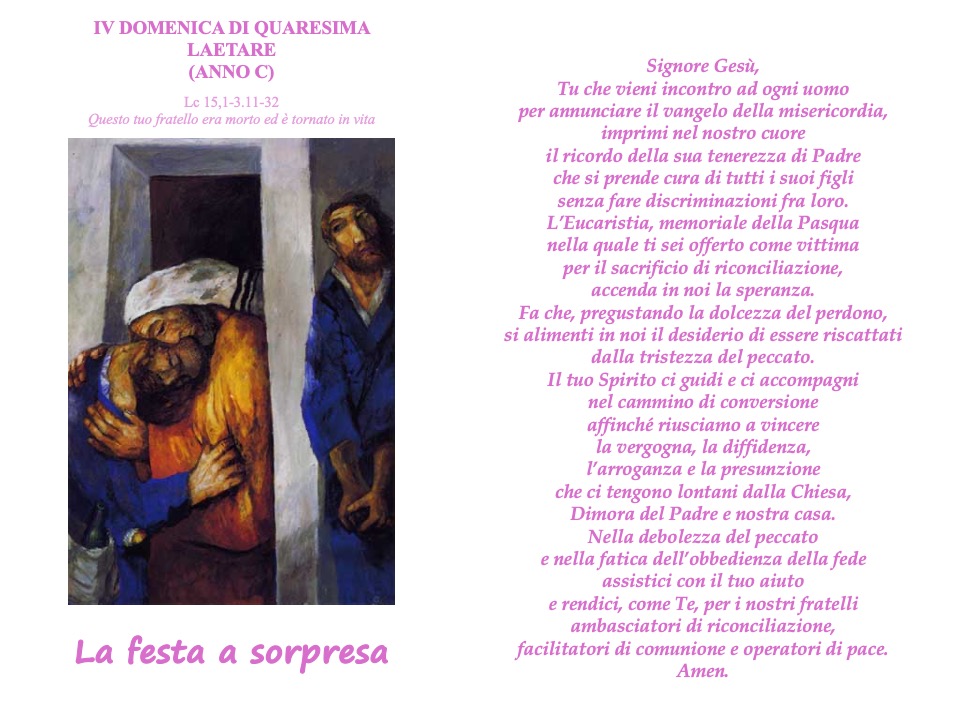

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.

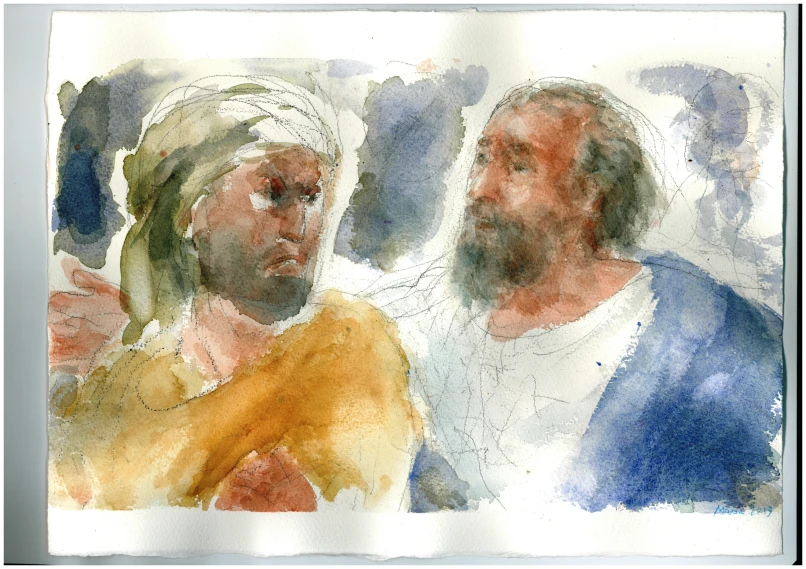

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Lectio divina

Contesto

Il cap.15 di Luca, interamente dedicato alle tre parabole della misericordia, riveste un ruolo importante nella seconda sezione del grande viaggio verso Gerusalemme, che va da 13,22 a 17,10, e che è caratterizzata dall’invito a entrare nel Regno. Questa sezione è composta di quattro parti nelle quali si declina la logica del capovolgimento attraverso cui si manifesta la salvezza: alcuni degli ultimi saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi (13,30). Centrale risulta essere l’immagine del banchetto, al quale sono invitati i poveri (14,12-14), in cui è bene scegliere gli ultimi posti, per accedere al quale bisogna attraversare la porta stretta (13,24). Correlato a questo tema c’è anche quello del rapporto con i beni da utilizzare saggiamente secondo il fine della salvezza o che possono impedire l’ingresso nel regno, se usati stoltamente (cap. 16).

Testo

Dopo un’introduzione redazionale che presenta due gruppi di persone in relazione a Gesù (vv. 1-3), seguono due similitudini gemelle: quella della pecora perduta (vv. 4-7) e quella della dracma smarrita (vv. 8-10). Ci sono degli elementi che ricorrono nelle tre parabole: all’inizio c’è una realtà posseduta che è persa e poi ritrovata, provocando un’immensa gioia e una grande festa. Le parabole sono un appello al lettore perché confronti il proprio punto di vista con quello espresso dai racconti per fare sua la sapienza teologica di Gesù.

Dopo le due similitudini, il terzo racconto, introdotto dalla presentazione dei membri di una famiglia che sono i personaggi principali della vicenda (v. 11), è composto di tre scene: nella prima (vv. 12-20a) il soggetto è il figlio minore, nella seconda (vv. 20b-24) il primo attore è il padre, mentre nella terza (vv. 25-32) centrale risulta essere la figura del fratello maggiore.

La figura del padre accomuna tutte e tre le scene: la prima e la terza hanno chiaramente una trama parenetica, mentre la seconda è rivelativa. Infatti, in essa vi è il cuore della teologia lucana: l’amore misericordioso del Padre verso il peccatore e la sua volontà di salvare tutti. Le due scene estreme, invece si concentrano maggiormente sui due figli e sul loro modo di ragionare: ognuno può riconoscere in essi la propria lontananza da Dio e assumere anche gli interrogativi che mettono in crisi la personale idea di Dio (perché il padre lascia partire il figlio più giovane e permette la sua corruzione? Perché lo accoglie senza assicurarsi sull’autenticità del suo pentimento? Perché festeggia uno che non lo merita?). La parabola offre una chiave interpretativa della missione di Gesù e un criterio di verifica del grado di conformità della nostra vita cristiana al suo modus vivendi.

La vicenda si apre con la richiesta del più giovane dei fratelli rivolta al padre di ottenere la sua parte di eredità. Sebbene sia una richiesta non motivata e strana, il genitore l’asseconda dividendo in parti uguali le sue sostanze. Sicché entrambi i figli ricevono dal padre, ciascuno la sua parte. Sia la domanda che la risposta sono inquadrate nel contesto del diritto familiare e legittime.

La narrazione prosegue descrivendo in un breve sommario la scelta del giovane di lasciare la propria casa per un viaggio verso un paese lontano portando con sé quei beni che il padre gli aveva dato. La disponibilità economica si esaurisce a causa della sua condotta di vita dissoluta. È in questa perdita del patrimonio che sta il peccato, più che nella vita lussuriosa, interpretazione supposta dal fratello maggiore (v. 30). La situazione di agiatezza si cambia in povertà assoluta aggravata anche dalla carestia che colpisce la terra in cui abita. Il figlio, da ricco possidente, si ritrova privo di tutto. Non ha perso solo le ricchezze, ma senza un padre, una casa e un senso di vita. Per sopravvivere chiede aiuto a qualcuno che in realtà sfrutta la sua forza lavoro senza garantirgli neanche il sostentamento. All’inizio il padre gli ha dato quello che lui ha chiesto, adesso, invece, nessuno presta ascolto al suo bisogno, neanche colui sotto il quale si è posto a servizio. Il figlio più giovane, legandosi ad un pagano e diventando pastore di porci, decade dalla Legge e dalla religione del suo popolo.

Nel v. 17 la narrazione ha un punto di svolta: avviene un cambiamento interiore. Il narratore con l’espressione «tornare in sé stesso» vuole alludere che il viaggio del giovane non lo ha portato solo fuori di casa e lontano dal padre ma anche «fuori di sé». La condotta di vita dissoluta è stata una follia, un modo di «evadere». Le scelte fatte più che da un progetto di vita sembrano essere state ispirate dall’istinto che hanno alimentato desideri mondani. Il ritorno in sé, invece, coincide con il pentimento che inizia con un ragionamento lucido e consequenziale. La situazione drammatica lo induce a reagire. Il discorso del giovane parte dal confronto che stabilisce tra i dipendenti del padre, che hanno pane in abbondanza, e lui, che invece, sebbene a servizio di un padrone sta morendo di fame. Colui che, sicuro di sé e confidando nelle ricchezze, non ci pensava due volte sulle scelte da fare, ora ha paura perché si ritrova faccia a faccia con la morte e sente minacciata la sua vita. Raffrontando i ragionamenti dei due fratelli notiamo che entrambi fanno un paragone. Il giovane confronta la sua situazione con quella dei lavoratori a giornata e li considera più fortunati di lui; considerarsi inferiore ai salariati lo porta a sperare di essere trattato almeno come loro. Al contrario, il figlio più anziano, paragonandosi al giovane si reputa superiore; per questo il suo giudizio diventa ostacolo alla partecipazione alla festa. Il ritorno in sé coincide nel riprendere in mano la propria vita per darle un orientamento nuovo. I verbi al futuro strutturano un progetto che mira a ritrovare la relazione perduta col padre. Nel cuore matura la confessione del proprio peccato, le sue conseguenze e la supplica. Si tratta di un «cuore contrito e umiliato» purificato dall’orgoglio e dalla presunzione. La richiesta di ricevere la sua parte di eredità si basava sul suo diritto acquisito di essere figlio, ora la richiesta di ricevere il perdono si fonda esclusivamente sulla consapevolezza della propria miseria morale. Dal discorso del giovane, che la sofferenza ha educato, emerge che dall’urgenza del bisogno di cibo matura la necessità di una nuova relazione nella quale si armonizzi la dimensione trascendente e quella sociale della riconciliazione. Il riconoscimento, prima e la confessione, dopo, non cancellano il peccato, le cui conseguenze rimangono soprattutto sul piano delle relazioni. Ha sperimentato il peccato, ovvero la dura realtà della speculazione sulla miseria, dell’ingiustizia e dello sfruttamento. Ora egli sa chiamare per nome il peccato, perché lo ha imparato sulla sua pelle. Il peccato è un decadimento di condizione. Se è vero che a livello biologico si è figli per sempre, è altrettanto evidente che questa realtà è insignificante se non viene sostenuta dalla reciproca volontà di riconoscersi figlio del padre e, dall’altra parte, padre di tale figlio. Il giovane conserva l’autocoscienza di essere figlio, riconosce che la sua condotta l’ha contraddetta e il suo peccato l’ha svuotata di valore: ha perso la sua dignità. Sulla sua bocca appare la parola «padre» perché gli riconosce l’autorità: è una preghiera di supplica animata dallo «Spirito», la vita che il padre gli ha dato e che nessuno può togliere. «Dal profondo a te grido, Signore…». Il prodigo rappresenta bene la situazione dell’uomo peccatore che non ha meriti da offrire (cf. Lc 18,13) o crediti da vantare, che è nella condizione di dover aspettare tutto dagli altri. Non è una preghiera disincarnata ma è una supplica che mira alla soddisfazione del bisogno della fame, bisogno che i salariati del padre non hanno per il pane che essi ricevono in abbondanza da lui. Consapevole del fatto che le cose non possono ritornare come erano prima, il giovane lega la speranza alla certezza di avere qualcosa da mangiare. Con la speranza di essere assunto da suo padre come un salariato si mette in cammino come un immigrato che torna nella sua terra. Lascia lo straniero, a cui ha prestato servizio da forestiero, con il desiderio di ritornare dal padre, anche se solo come un suo dipendente.

La seconda scena inizia con una serie di verbi che descrivono il padre e il suo cammino incontro al figlio.

La prima immagine associa il padre alla figura della sentinella, che dall’alto vede anche chi è in lontananza. Il suo sguardo è lungo quanto la sua attesa di rivedere il figlio. La vista del figlio atteso suscita in lui un movimento interiore di commozione e attiva un dinamismo gioioso che culmina con l’incontro descritto in modo da trasmettere al lettore l’esultanza incontenibile del padre. Non è solo l’incontro tra due persone ma l’unione di due cuori che, anche se per motivi diversi, desiderano la riconciliazione. «Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò…», il progetto del figlio di riallacciare il rapporto col padre e di servirlo incrocia il desiderio del padre, accresciuto nell’attesa, di rivedere suo figlio e amarlo. Il narratore, del figlio rivela il suo ragionamento, del padre mette in evidenza il suo sentimento di compassione. La parola con la quale il giovane confessa al padre la sua colpa e lo supplica rivela il suo cuore contrito e umiliato; gli abbracci e i baci del padre raccontano, più di tante parole, un cuore che scoppia di gioia per il figlio ritrovato. Non c’è nulla di formale nelle parole del giovane perché ogni timore nel mostrarsi pentito davanti al padre e ogni dubbio sulla sua reazione, cadono davanti a quell’accoglienza così carica di tenerezza.

La risposta del padre non è indirizzata direttamente al giovane, il quale, parlando di sé, riconosce di aver peccato perdendo la condizione di figlio, ma ai servi che vengono coinvolti in un rituale che assomiglia a quello di consacrazione regale a cui segue un banchetto festivo, come quello nuziale. Tre sono i gesti simbolici che manifestano l’evento del perdono che reintegra il figlio nella relazione col padre e nell’autorità che gli spetta: il dono della veste lunga, vestito della festa che serve ad onorare l’ospite; l’anello con il sigillo indica il dono dell’autorità che il padre concede di condividere; i sandali ai piedi sono il segno che identifica l’uomo libero, al contrario dello schiavo che cammina scalzo. Il padrone di casa esercita la sua autorità sui servi indirizzando il loro ministero non per sé per suo figlio. Lui diventa il centro d’interesse e il festeggiato. Il ritorno è celebrato come una nuova nascita. La festa è vangelo che annuncia la «(ri)nascita» del figlio. Si tratta del cambiamento operato dallo Spirito che permette il passaggio per Gesù e per i suoi discepoli, dalla morte alla vita, dalla perdizione alla salvezza. La conversione, che nel giudaismo era sinonimo di penitenza implicando uno sforzo personale fatto di digiuni ed elemosine per dimostrare la sincerità del pentimento, con Gesù è essenzialmente gioia che scaturisce dall’incontro col Dio che perdona. Non è l’uomo che si salva; aprendosi a Dio dal fondo della sua miseria, egli si pone della disposizione che permette a Dio di colmarlo col dono della filiazione e della comunione. «Cominciarono a far festa»: la seconda scena si conclude con la parola del padre che trova attuazione nel servizio degli accoliti. Una tale annotazione del narratore è evidente che susciti delle attese del lettore, il quale si dispone a seguire la terza scena che si apre con la presentazione del «figlio più vecchio». Tutto era accaduto in sua assenza per il fatto che era a lavoro nei campi, lontano da casa.

Il figlio più giovane proveniva da un «paese lontano», luogo di piacere e spensieratezza trasformatosi in «terra di schiavitù» e morte, mentre «il più anziano» torna dal lavoro dei campi. È la terra ricevuta in eredità dal padre di cui egli si prendeva cura; era un onesto lavoratore. Certamente non si aspettava di essere accolto da qualcuno, ma neanche di sentire suoni di festa provenire dalla casa. C’è qualcosa che lo frena e si informa da uno dei servi. Il termine (pais) che usa Luca indica sia un figlio (giovane) che uno schiavo. Questo tale gli annuncia la presenza del fratello in casa e riferisce la gioia del padre di averlo riavuto in buona salute tanto da festeggiare il suo ritorno con un banchetto. La reazione sdegnata del figlio più anziano è talmente grande da impedirgli di entrare in casa per unirsi alla festa. Il ritorno del figlio più giovane suscita due reazioni emotive diverse: compassione nel padre, che lo vede, e ira nel figlio più anziano che ne sente solo parlare. Avvertito della presenza del figlio, il padre esce nuovamente incontro a lui supplicandolo di entrare. È vero che il narratore non specifica i sentimenti del padre all’udire che il figlio maggiore è rimasto fuori, ma la sua passione si intuisce dall’intensità suggerita dal verbo impiegato per descrivere la sua preghiera accorata affinché anche l’altro figlio prendesse parte alla festa. L’incontro si trasforma in lite nella quale il figlio più anziano muove accuse contro il padre. La questione verte sul paradosso della festa; a lui, servo fedele e obbediente, sempre negata, mentre è organizzata per l’altro figlio, quello peccatore che si è comportato alla maniera dei pagani. Quella festa è perlomeno importuna se non addirittura ingiusta. Si deve notare che il figlio, al contrario del fratello, non lo chiama padre perché lui stesso si autodefinisce servo; il padre, invece, rispondendo all’obbiezione del figlio si rivolge a lui con l’appellativo affettuoso «figliuolo» suggerendo il fatto che le parole che seguiranno più che una difesa sono un insegnamento che gli permette di leggere gli eventi da un altro punto di vista. Le parole del figlio maggiore servono a descriverlo secondo il ritratto della pietà farisaica (cf. Lc 18,9ss) che può diventare anche quella di una certa pietà cristiana. Il genere di perfezione incarnato dal figlio maggiore contrasta con la logica del padre che gli appare ingiusta. In realtà, lo scandalo porta in luce la gelosia nei confronti del fratello, che non riconosce come tale («questo tuo figlio») e il falso rapporto che aveva col padre.

Egli replicando alle accuse, innanzitutto affronta la questione del rapporto tra lui e il figlio in termini positivi: gli riconosce la costante presenza al suo fianco. Il suo servizio non è semplicemente una prestazione ma il suo lavoro è apprezzato come vera collaborazione. Il padre condivide col figlio la gioia di averlo sempre con lui e vorrebbe che anche lui la vivesse. Si tratta della gioia di chi è felice per il solo fatto di fare la volontà del padre, senza legarla a qualche aspettativa particolare. Il modello sarebbe quello del figlio/servo che, interrogato sulla ragione della musica e delle danze in casa, riferisce i fatti ma anche il modo con il quale il padre li vive. Infatti, la festa risponde al progetto di speranza che il padre portava nel cuore sin dal momento in cui il figlio più giovane era andato via di casa. È la speranza della riconciliazione che spiega il senso della festa. Quando la speranza della conversione è finalmente realizzata, si compie anche la giustizia e si moltiplica la gioia dell’amore. L’umiltà è la chiave che apre il cuore alla speranza e permette di varcarne la soglia, mentre la gelosia, che alimenta il giudizio, chiude il varco della vita beata.

Meditatio

La festa a sorpresa

Nel vangelo di domenica scorsa sulle labbra di Gesù risuonava con insistenza l’appello urgente alla conversione: «Se non vi convertite perirete». Sembra di risentire le parole di Giona che ai niniviti annunciava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». Gli abitanti di Ninive fecero penitenza, si convertirono e si salvarono dalla morte ormai prossima. Gesù è più di Giona perché egli non si fa portavoce di una minaccia ma ambasciatore di Dio: «Lasciatevi riconciliare con Dio». La salvezza che annuncia non consiste solo nello scampare dal pericolo della morte, come per Israele la Pasqua non si ridusse alla liberazione dalla schiavitù dell’Egitto. Il dono della libertà e della vita nuova trova il suo compimento nell’abitare nella casa Dio condividendo con Lui la gioia dell’essere suoi figli amati e della comunione fraterna. L’introduzione della pagina evangelica odierna pone al centro la figura di Gesù verso cui si dirigono i peccatori per ascoltarlo ma contro il quale è indirizzata la mormorazione di coloro che si ergono a giudici e censori del suo comportamento. Similmente, nella parabola il perno del racconto è il padre attorno al quale si definiscono le relazioni che si instaurano con ciascuno dei due figli, espresse nei rispettivi dialoghi. La figura del padre richiama quella di Dio, così come ce lo consegna il racconto della storia d’Israele ma, ancora di più, come ce lo narra Gesù con la sua vita che culmina nella Pasqua di morte e risurrezione. Ci viene rivelato un Padre buono che compie un atto di amore e di giustizia dividendo la sua eredità tra i suoi figli. Si tratta di una scelta pienamente liberale che, da una parte risponde alla richiesta del figlio più giovane, e dall’altra rivela il fatto che non fa distinzione tra i suoi figli. La pretesa del figlio avrebbe potuto indispettirlo e indurlo alla rabbia ma la reazione del padre mette in evidenza la sua mitezza e la pazienza. L’amore di Dio è fedele perché è coniugata alla fiducia e alla speranza che ripone nei confronti dei suoi figli, anche se essi non glielo riconoscono. L’irriconoscenza spinge il figlio più giovane ad abbandonare la casa e a inseguire i suoi sogni. Ma quando essi si rivelano delle tristi illusioni il giovane sprofonda nella miseria. Lì si rende conto di aver usato male il dono della libertà offertagli dal padre cercando la gioia nella direzione sbagliata. Quando si tocca il fondo si corre il rischio di lasciarsi andare alla disperazione o si ha la possibilità di farsi guidare dalla speranza. Inseguendo le illusioni l’uomo volta le spalle a Dio per camminare sui sentieri della perdizione; ma se segue la voce della speranza ritrova la strada del riscatto per cercare il volto del Padre e ristabilire con Lui quella relazione filiale che il peccato ha interrotto. La conversione del giovane consiste nel non cedere alla rassegnazione, logorandosi in ragionamenti nostalgici che lo avrebbero bloccato nei sensi di colpa, ma nella scelta di alzare gli occhi dalla sua miseria per rivolgerli verso il padre del quale ricorda la cura che egli riserva persino ai servi. La casa paterna, prima vista come una prigione perché il giovane era incapace di guardare oltre il suo io egoista, ora invece gli appare come il luogo della sua salvezza grazie al ricordo dell’amore che accende in lui la speranza. Essa non è un’utopia che depista ma è la luce vera che illumina il cammino dell’esodo, itinerario pasquale di riconciliazione, attraverso il quale l’uomo passa dalla sua condizione di schiavitù del peccato verso la vera libertà per mettersi al servizio del Dio dell’amore. Il banchetto nuziale altro non è che l’eucaristia nella quale si attualizza e si perpetua l’offerta di Gesù sulla croce, il sacrificio di riconciliazione. A Gerusalemme la «festa» è cominciata ma non può dirsi compiuta senza la partecipazione di tutti. Quando sembra che la storia si sia conclusa Gesù introduce in scena il figlio maggiore che rappresenta i farisei e gli scribi. Essi mormoravano contro Gesù che accoglieva i peccatori e mangiava con loro. Dopo il figlio più piccolo anche il più grande torna a casa; ma il primo dopo aver peccato dissipando l’eredità paterna mentre l’altro dopo aver faticato nei campi ottemperando a tutti i comandi del padre. La differenza tra i due fratelli non consiste solamente nel modo con il quale hanno usato il dono ricevuto, ma come essi si rivolgono al padre, il quale esce per andare incontro ad entrambi e introdurli in casa. Il più giovane dei figli davanti al padre che lo abbraccia gli confessa con umiltà il suo peccato, mentre il più grande, dal quale ci si aspetterebbe un comportamento più maturo, si lancia in un giudizio offensivo portando alla luce la tristezza che porta nel cuore. La festa a sorpresa lascia senza parole il figlio pentito dal cuore contrito e umile, mentre nell’altro che crede di essere migliore del fratello e più meritevole, suscita sdegno. Le parole del figlio maggiore rivelano che il suo cuore è molto più distante di come era quello del fratello quando viveva da dissoluto in un paese lontano. I profeti, e Gesù con loro, hanno denunciato l’ipocrisia di chi onora Dio con le labbra e formalmente rispetta i precetti ma dimentica che Egli non gradisce sacrifici e olocausti ma un cuore contrito e umiliato che si lascia amare e così diventa veramente capace di misericordia. La festa segna la realizzazione e il compimento della volontà del Padre che mai perde la speranza di riconciliarsi con i figli perduti e di riunire in un unico abbraccio i fratelli. Mai potremo comprendere Dio e considerarlo come Padre, gustare il suo amore e partecipare al suo progetto di salvezza se, guidati dalla «memoria del cuore», non convertiamo il giudizio in compassione, le aspettative in speranza, il senso del dovere in umile e fiduciosa obbedienza alla Parola di Dio.

Oratio

Signore Gesù,

Tu che vieni incontro ad ogni uomo

per annunciare il vangelo della misericordia,

imprimi nel nostro cuore

il ricordo della sua tenerezza di Padre

che si prende cura di tutti i suoi figli

senza fare discriminazioni fra loro.

L’Eucaristia, memoriale della Pasqua

nella quale ti sei offerto come vittima

per il sacrificio di riconciliazione,

accenda in noi la speranza.

Fa che, pregustando la dolcezza del perdono,

si alimenti in noi il desiderio di essere riscattati

dalla tristezza del peccato.

Il tuo Spirito ci guidi e ci accompagni

nel cammino di conversione

affinché riusciamo a vincere

la vergogna, la diffidenza,

l’arroganza e la presunzione

che ci tengono lontani dalla Chiesa,

Dimora del Padre e nostra casa.

Nella debolezza del peccato

e nella fatica dell’obbedienza della fede

assistici con il tuo aiuto

e rendici, come Te, per i nostri fratelli

ambasciatori di riconciliazione,

facilitatori di comunione e operatori di pace.

Amen.