Il Maestro Pescatore – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina

Is 6,1-2.3-8 Sal 137 1Cor 15,1-11

O Dio, tre volte santo,

che hai scelto gli annunciatori della tua parola

tra uomini dalle labbra impure,

purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola

e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore,

così che come discepoli seguiamo Gesù,

nostro Maestro e Signore.

Egli è Dio, e vive e regna con te,

nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaìa Is 6,1-2.3-8

Eccomi, manda me!

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo:

«Santo, santo, santo il Signore degli eserciti!

Tutta la terra è piena della sua gloria».

Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi:

«Ohimè! Io sono perduto,

perché un uomo dalle labbra impure io sono

e in mezzo a un popolo

dalle labbra impure io abito;

eppure i miei occhi hanno visto

il re, il Signore degli eserciti».

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse:

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra,

perciò è scomparsa la tua colpa

e il tuo peccato è espiato».

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!».

Vocazione, consacrazione e missione di Isaia

Isaia narra l’origine della sua missione profetica. Non sappiamo quasi nulla della vita di Isaia, ma è chiaro che egli non era un profeta “professionista” ma che la profezia nasceva direttamente dal rapporto con Dio che si rivela. La prima parte del racconto è una narrazione di teofania alla quale l’uomo reagisce con timore riconoscendosi peccatore. La visione non significa la comprensione di tutto il mistero di Dio del quale l’uomo può cogliere solamente le estremità e che, tuttavia, lasciano intuire una grandezza che supera ogni umana capacità umana di misurazione. Isaia replica con timore perché si riconosce indegno di essere alla presenza di Dio la cui gloria è talmente grande da essere insostenibile il suo peso (in ebraico qabod significa anche peso/pesante).

Alla visione, nella quale Dio manifesta la sua gloria e l’uomo riconosce la sua miseria, segue il gesto simbolico del serafino che è la figura angelica legata al culto. Il serafino rappresenta Dio che colma la distanza tra la divinità e l’umanità, purifica le labbra, porta del cuore di chi si riconosce bisognoso di perdono, ovvero lo rende capace di ascoltare, custodire e annunciare la Parola. Dio libera il timore dalla paura con l’amore che risana, rianima e costituisce i messaggeri del suo vangelo. L’incontro con Dio è il passaggio da fuoco del suo amore che da una parte distrugge impurità e dall’altra rende più forti e resistenti.

La domanda di Dio non è retorica ma afferma che tra il Signore e Isaia si è stabilita una relazione dialogica intima tale che Egli condivide il progetto con il suo servo Isaia. Il profeta ora non si sente più schiacciato da una volontà superiore che si impone e che richiede obbedienza rassegnata, ma avverte di essere coinvolto in un progetto bello perché è un mistero d’amore la cui realizzazione passa anche attraverso la sua responsabilità, che egli si assume completamente. La missione di Isaia inizia con un amen del profeta con il quale si lascia toccare da Dio e che diventa la bussola che orienta le parole e le azioni in favore del suo popolo. L’accoglienza umile e grata della Parola di Dio, che si fa prossimo superando le barriere del peccato, permette al profeta di andare incontro agli uomini non per cercare il loro favore ma per fare la volontà di Dio e collaborare ad instaurare la sua signoria.

Salmo responsoriale Sal 137

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:

hai ascoltato le parole della mia bocca.

Non agli dèi, ma a te voglio cantare,

mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,

hai accresciuto in me la forza.

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra,

quando ascolteranno le parole della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore:

grande è la gloria del Signore!

La tua destra mi salva.

Il Signore farà tutto per me.

Signore, il tuo amore è per sempre:

non abbandonare l’opera delle tue mani.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1Cor 15,1-11

Così predichiamo e così avete creduto.

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano!

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè

che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture

e che fu sepolto

e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture

e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.

In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto.

Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me.

Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.

La risurrezione, cuore e fine del Vangelo, fondamento della speranza cristiana

Nella comunità cristiana di Corinto serpeggiava una certa diffidenza sul tema della risurrezione dei morti. Paolo aveva incontrato difficoltà ad Atene quando, annunciando il vangelo, ha toccato il tema della risurrezione. I Greci la consideravano una concezione grossolana. Gli stessi ebrei erano giunti a confessare la verità della vita dopo la morte solo in tempi di poco precedenti all’epoca di Gesù. Per combattere l’errore dei cristiani di Corinto Paolo parte dal «Kerygma» ovvero dal cuore del messaggio evangelico che è l’evento della Pasqua di Gesù, morte e risurrezione.

La risurrezione dei morti non è la proiezione di un’utopia umana che non si arrende alla fine decretata dalla morte. Essa invece è l’essenza del Vangelo inteso come buona notizia. Essa consiste nell’affermazione del fatto che l’uomo non nasce per morire ma per vivere. Evidentemente non si tratta solo della vita biologica ma della vita spirituale che la relazione d’amore. La morte e la risurrezione di Gesù sono parte del progetto di Dio sull’uomo, mistero grande d’amore. Dio lo ha rivelato gradualmente nella storia della salvezza, codificata nelle Scritture sacre, e compiuto negli eventi pasquali. Come la morte e la sepoltura sono dati reali e storici, così anche la risurrezione e la manifestazione del Risorto ai testimoni sono fatti storicamente certi. Tuttavia, essi non sono solamente fatti ma eventi il cui valore e significato segnano la vita dei battezzati. Dunque, la fede dei cristiani non si basa su ipotesi o insegnamenti inventati con finalità consolatorie. La verità dell’annuncio evangelico appare nel suo splendore quando l’accoglienza dell’annuncio evangelico da parte degli apostoli diventa esperienza d’incontro con il Signore che è presente nella Chiesa, la guida con la sua potenza, la istruisce con la su Parola, la nutre con la sua vita perché il peccato, che porta alla morte, sia vinto dall’amore che purifica, riconcilia e spinge alla missione. Sicché i cristiani, nelle generazioni successive a quella di Gesù, possano essere testimoni nella loro vita e con la loro esistenza del Vangelo.

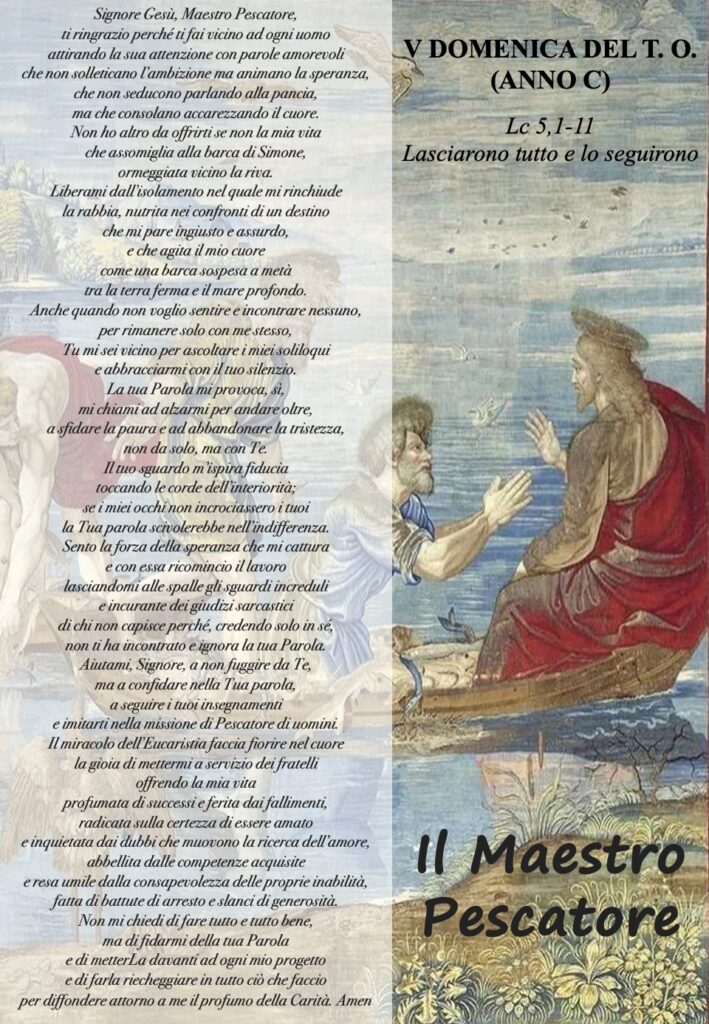

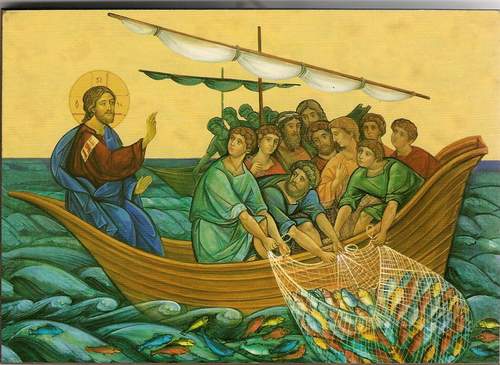

Dal Vangelo secondo Luca Lc 5,1-11

Lasciarono tutto e lo seguirono.

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

LECTIO

Il contesto

Dopo il proemio (1,1-4) e il portico d’ingresso nel racconto nel quale domina il parallelismo tra Giovanni il Battista e Gesù (1,5-4,13), la narrazione prosegue sviluppando il tema dell’attività profetica di Gesù in Galilea (4,14-9,50), come ricorda Pietro nella casa di Cornelio (At 10,37). Un primo arco narrativo di questa sezione può essere riconosciuto in 4, 14-44 in Luca rappresenta in nuce il giudizio che i discepoli di Emmaus danno a proposito di Gesù, «profeta potente in opere e in parole» (24,19). L’evangelista presenta Gesù a Nazaret come un predicatore e a Cafarnao come operatore di miracoli, sintetizzando la sua attività nel v.32 affermando che il suo insegnamento era fatto con autorità. Tutto viene descritto con semplicità: Gesù scaccia il demonio con la forza della sua parola e guarisce ogni malattia col tocco della sua mano. A Nazaret c’è l’annuncio del compimento della Parola e la realizzazione del regno, ma il profeta è rigettato perché i Nazaretani prima di accettare Gesù vogliono vedere i miracoli, di cui avevano sentito parlare, mentre a Cafarnao riscuote successo presso la folla che assiste ai segni che compie sui malati. A Nazaret viene rifiutato e cacciato, mentre a Cafarnao, pur essendo accolto favorevolmente, Gesù si allontana. In entrambi i casi il profeta sfugge alle pretese della gente per seguire la via che la volontà di Dio gli traccia (cf. 4,43). È la via della missione itinerante tra i villaggi della Galilea il cui contenuto è il «Vangelo del regno di Dio» (4,43). Davanti al tentativo captativo della folla risponde richiamando il senso della propria missione di cui rivela il contenuto. Il Regno di Dio è la manifestazione escatologica della signoria potente di Dio, che porta giustizia e salvezza agli uomini.

L’episodio della pesca abbondante inaugura il secondo arco narrativo della sezione (5,1-6,19) in cui, all’interlocuzione con la folla verso la quale si mostra disponibile, si aggiunge la chiamata dei discepoli e la costituzione di una comunità di discepoli. Fa da contrappunto a tutto questo l’ostilità crescente dei suoi avversari.

Il testo

Il racconto costruito da Luca intreccia due episodi diversi, sia per provenienza che di contenuto; infatti, il miracolo della pesca abbondante si trova in Gv 21,1-11, mentre la vocazione dei primi discepoli in Mc 1,16-20 e Mt 4,18-22. La struttura della pericope è concentrica: l’insegnamento di Gesù alla folla dalla barca (vv. 1-3), il primo dialogo tra Gesù e Simone (vv. 4-5), la pesca abbondante (vv. 6-7), il secondo dialogo tra Simone e Gesù (vv. 8-10), la sequela dei primi discepoli (v. 11). L’autorità della parola del profeta è il filo rosso attorno a cui s’intreccia la vocazione e la missione di Gesù, da una parte, e quelle dei discepoli, dall’altra. La pesca è il simbolo della missione che è efficace nella misura in cui essa è vissuta in obbedienza alla parola del Signore; non solo annuncio ma anche realizzazione del regno di Dio.

I primi tre versetti fungono da ambientazione dell’evento centrale dell’episodio. Gesù si trova sulla riva del «lago di Gennesaret», chiamato altrove anche «mare di Galilea» o «mare di Tiberiade», attorniato dalla folla riunita per ascoltare la parola di Dio. Lo stare in quel luogo sembra essere una scelta di Gesù, ma ciò che rende sacro quel luogo profano è l’intenzione della folla di ascoltare la parola che viene da Dio mediante il suo profeta. Il Maestro, da una parte, coglie il desiderio della folla, dall’altra cerca il modo migliore per soddisfarlo. In questa ricerca l’occhio cade su due barche, ormeggiate vicino la riva. Luca precisa che, poiché non c’era nessuno dentro di esse perché i pescatori erano impegnati a terra a lavare le reti, Gesù sale su una di esse, quella di proprietà di Simone. A differenza dei pescatori, Simone è sulla barca e non oppone resistenza all’ospite e alla sua richiesta di allontanarsi un po’ da terra. Quella barca, in mezzo al mare, diviene la cattedra dalla quale Gesù ammaestra la folla. Luca ha introdotto l’inizio della missione di Gesù, sottolineando il fatto che egli insegnava nelle sinagoghe in giorno di sabato. Se la liturgia nella sinagoga è legata al sabato, giorno in cui la legge prescrive l’astensione dal lavoro nel giorno festivo, l’insegnamento della Parola di Dio nel tempo feriale rivela che la relazione con il Signore non può essere circoscritta in un luogo e in un tempo, ma si realizza «oggi» e interseca ogni ambito della vita. La folla domanda la Parola, anche se in maniera inespressa se non con la presenza, mentre Gesù chiede espressamente a Simone di discostarsi un po’ dalla riva dove era assiepata la gente. I gesti di Gesù sono eloquenti, anche se possono sembrare contraddittori: Da una parte si avvicina a Simone salendo sulla sua barca e chiedendogli ospitalità e, dall’altra, si separa un po’ dalla folla, pur entrando in contatto con loro attraverso l’insegnamento. La prossimità e la distanza di Gesù sono due caratteristiche della rivelazione di Dio. L’uomo, ascoltando la Parola, sperimenta la presenza di Dio ma impara anche, come Mosè davanti al roveto ardente, ad avere la giusta postura nei suoi confronti perché non può e non deve essere sopraffatto e strumentalizzato. Dio, più che ai bisogni dell’uomo, va incontro alle persone nei loro bisogni. Se assumiamo il punto di vista degli ascoltatori, ritroviamo l’esperienza della vicinanza che fa Simone, quale effetto dell’accoglienza di Gesù nella propria barca, e quella della distanza che fa la folla, la quale la rispetta senza invadere lo spazio altrui.

Al v. 4 inizia l’altra fase del racconto che incastona l’evento della pesca miracolosa in un doppio dialogo tra Gesù e Simone. Il dialogo corregge l’idea che la comunicazione della rivelazione sia unidirezionale e che l’unico essere parlante sia Dio. Come nella prima parte del racconto, anche nella seconda Gesù prende l’iniziativa rivolgendo una parola precisa a Simone che fino a quel momento era stato un ascoltatore come tutti gli altri. Ciò che Gesù aveva chiesto a Pietro, implicitamente lo aveva domandato a tutti gli astanti: fargli spazio e condividerlo con lui. Al v. 2 il narratore sovrappone all’immagine della folla che fa ressa intorno a Gesù per ascoltare quella dei pescatori intenti a lavare le reti. Il dialogo non è solo con Simone, ma anche con i pescatori, ovvero con la folla. Infatti, dopo il primo comando, «prendi il largo», rivolto a Simone, proprietario e guida della barca, aggiunge «gettate le vostre reti per la pesca» dando un’indicazione precisa ai pescatori. Ognuno ha il suo compito in base alla sua condizione. Pietro non riceve solo un comando ma anche una direzione: non deve solo allontanarsi dalla riva ma deve lasciarla per andare «verso il profondo». Da parte loro i pescatori, che erano scesi dalla barca per lavare le reti alla fine della loro attività, devono riprendere la pesca calando nuovamente le reti. Gesù invita a ricominciare, o meglio non a ritentare con le stesse modalità, ma ad iniziare in modo nuovo. Si tratta di una sfida provocatoria che Simone, parlando a nome di tutti, accoglie non senza dichiarare che la loro obbedienza, nonostante l’incomprensibile richiesta, è basata sul riconoscimento della credibilità del Maestro e sulla consapevolezza che la sua parola è autorevole. Simone si pone davanti al Maestro non come uno che si mette alla pari o addirittura come un creditore, dal momento che gli ha fatto il favore di prestargli la barca per la sua attività didattica. Chiamando Gesù col titolo di «Maestro», Simone gli riconosce il ruolo di «guida». Il termine utilizzato non rientra nell’ambito dell’insegnamento «scolastico», ma in quello dell’educazione al modo di vivere e di gestire la propria condotta di vita. Più letteralmente dovremmo tradurre con «istruttore» o «precettore». Rispondendo a Gesù, Simone si confessa lasciando trasparire il suo senso di fallimento, attraverso il racconto della notte appena trascorsa che ha riservato una pesca infruttuosa; ma aggiunge subito una dichiarazione con la quale testimonia che gli accoglie la sua Parola con speranza. La Parola di Gesù riaccende in Simone la speranza che egli intende proprio come il riprendere la propria missione facendosi guidare dalla sua parola. Con la speranza si vince la rassegnazione e si avvia un percorso nuovo fondato sull’obbedienza umile e fiduciosa. Quello di Simone è un atto coraggioso di sfida alla sfiducia e alla delusione che invece trasformano la lamentela in immobilismo. Non c’è notte più buia di quella trascorsa senza sperare, non c’è vita più vuota di quella condotta senza fiducia in sé stessi e negli altri, non c’è crisi più nera di quella che non insegna nulla di buono da cui ripartire. Solo la vita vissuta puntando su Cristo è riempita di senso e arricchita dalla sua passione d’amore.

Il cuore del racconto sono i vv. 6-7. Sembra quasi immediato il calo delle reti e il loro riempimento di pesci il cui numero è misurato con il termine «grande moltitudine», che si addice più alla folla che ai pesci. La quantità del pescato è talmente grande che supera la capacità delle reti e mette in crisi persino le strutture che rischiano quasi di affondare. Luca con queste iperboli comunica ai lettori quanta sproporzione c’è tra la speranza di Simone di pescare qualcosa per rimediare la brutta figura della notte e la portata della parola di Gesù. Ciò che si sperimenta supera di gran lunga le più rosee previsioni che sono dimensionate allo storico registrato nella propria esperienza. La sovrabbondanza della pesca sottolinea fortemente la differenza che c’è tra la fatica del lavoro, che risponde alla logica umana basata sull’esperienza consolidata nel tempo, e quella della missione che invece risponde direttamente alla logica del regno di Dio che Gesù annuncia e realizza e che i discepoli testimoniano edificano. In questa parte del racconto Simone si confonde con i pescatori, suoi collaboratori, e con quelli della seconda barca che era rimasta in disparte fino a quel momento e che invece è coinvolti nel gestire quell’evento inaspettato.

I vv. 8-10 riportano l’attenzione del lettore su Simone e Gesù, tra i quali inizia un nuovo dialogo. Questa volta è il pescatore a prendere l’iniziativa reagendo all’evento straordinario di cui è stato testimone oculare. L’evangelista aggiunge il nome Pietro a Simone, così come è conosciuto e chiamato nella Chiesa. Simon Pietro è il nome dell’apostolo che da testimone oculare è diventato discepolo «ministro della Parola». Dalla confessione di speranza passa a quella di fede. Non afferma solo la consapevolezza che la parola di Gesù è autorevole perché viene da Dio, ma confessa che, avendo ascoltato e messo in pratica la Parola, l’ha vista realizzata e ha contemplato in quel segno l’avvento del regno di Dio. La reazione di Simon Pietro è tipica di chi, travolto dalla sovrabbondanza della grazia di Dio, prende consapevolezza della propria miseria e dell’indegnità di ricevere tanto. Simone si definisce un peccatore, cioè una persona che non merita di essere alla presenza di Dio. Simone, pur essendo il proprietario della barca e «istruttore» degli altri pescatori, davanti a Gesù si spoglia di ogni autorità riconoscendola nulla rispetto a quella di colui che chiama «Signore». La preghiera di Simone eleva la relazione con Gesù dal piano sociale a quello teologico. Le parole di Simone rivelano la sua emozione e quella dei suoi compagni che avvertono un senso di profondo timore nei confronti di Gesù. Si tratta di un sentimento religioso autentico – e non una condizione di malessere interiore o sudditanza psicologica – che, partendo da Simone, coinvolge anche i suoi soci, Giovanni e Giacomo di Zebedeo. Nel primo dialogo Pietro risponde a Gesù, mentre nel secondo s’invertono i ruoli ed è il Maestro-Signore che rassicura Simone e i suoi compagni rivelando ciò che è iniziato in ciascuno di loro: essi che hanno pescato seguendo il comando di Gesù non sono più pescatori nel lago di Gennesaret ma sono resi da lui «pescatori di uomini». Gesù invita Simone a non aver paura, cioè a non sentirsi minacciato dagli eventi che, essendo più grandi delle sue capacità, sfuggono al controllo e alla comprensione. Prima di incontrare Gesù essi usavano barca e reti per catturare i pesci e servirsene per il loro sostentamento; dopo l’incontro col Signore essi non hanno solamente apprezzato la parola di Gesù ma umilmente hanno obbedito al comando del Maestro e hanno sperimentato la potestà del Signore. Pietro si è riconosciuto nei suoi confronti un peccatore e Gesù si rivela loro come il maestro che l’istruisce a «catturare vivi gli uomini», ovvero a fare di essi i suoi discepoli. La vocazione è una riformulazione della vita. Simone non è chiamato a fare altro rispetto a quello che sa fare, ma a operare seguendo la parola di Gesù. Ha, infatti, già verificato che, mettendo a disposizione la barca e le reti e facendo quanto Gesù gli aveva detto, la sua parola è più affidabile della sua esperienza. Nella vocazione si rivela anche l’orizzonte della missione di Gesù di cui rende partecipi i suoi discepoli. Gesù «istruisce» sulla via che conduce al Padre i discepoli che a loro volta diventano compagni di strada di coloro che essi guidano verso Gesù nel regno di Dio. Simone, e con lui tutta la comunità dei credenti, con Gesù passa da una situazione di frustrazione e prostrazione psicologica ad una condizione di libertà.

Simone e i suoi soci, lasciando la barca a terra, testimoniano la loro liberazione dalla dipendenza da ciò che ha solo un valore strumentale e affermano la bellezza della libertà che si esprime nell’adesione di fede alla persona di Gesù e nella sua sequela, partecipazione alla sua missione. La risposta dei primi discepoli non solo è affermativa ma anche radicale. Essi assumono Gesù come unico punto di riferimento e lo seguono. La loro vita cambia prospettiva e scopo per cui ciò che era indispensabile per vivere, ora non lo è più. Le barche tirate a terra stanno ad indicare una scelta definitiva e l’inizio di un cammino che sancisce una discontinuità col passato.

Il Maestro Pescatore

Insegnando nella Sinagoga di Nazaret, suo paese natio, Gesù rintraccia nella vicenda biblica della vedova di Sarèpta di Sidone e di Naaman il Siro il senso della sua missione profetica. Egli è venuto ad evangelizzare i poveri e non solamente quelli della sua patria, ma tutti gli uomini. Gesù non si fa rinchiudere dentro gli schemi rigidi delle attese umane né è inibito dalla violenza di chi prima adula e poi condanna, ma cammina sulla via degli uomini per farsi prossimo a ciascuno e portare il Vangelo che salva. La scuola del Maestro è la sinagoga, dove Dio convoca i suoi figli per ascoltare la sua Parola, nella casa dove la gente si raduna per essere toccata dalla sua Parola che sana, o dovunque le persone faticano e s’incontrano. Gesù va incontro alla gente lì dove si trova. Lo scenario della pagina evangelica di questa domenica è la riva del lago di Tiberiade sulla quale si svolge prevalentemente l’attività della pesca. Di primo acchito non ci sarebbe nessun nesso tra la missione evangelizzatrice di Gesù e l’attività della pesca; infatti, quest’ultima si svolge di notte, mentre Gesù insegna di giorno. Eppure, il Maestro sceglie la barca di Simone, sale su di essa e, scostato un po’ da terra, inizia a insegnare. Gesù, non si accontenta di usare la barca ma ha la pretesa anche di essere il pescatore dando istruzioni a Simone, il cui lavoro era proprio la pesca. Insegnare dalla barca non significa prendere le distanze dalla gente ma vuol dire il contrario, cioè che la Parola di Dio non è lontana dalla vita, piuttosto la cambia. La barca in mare è la cattedra di Gesù. Egli, infatti, non sale ergendosi a giudice, ma condivide la vita degli uomini dando loro una parola di speranza per andare oltre le paure, i dubbi e i pregiudizi che ci bloccano e ci irrigidiscono nelle convinzioni che si rivelano solo convenzioni. Il Vangelo è una novità che trasgredisce le regole delle rigide convenzioni sociali e religiose. Chi lo dice che si pesca solo di notte? Possiamo essere «navigati» come Simone ma rimanere fermi nelle nostre abitudini mentali. La Parola di Dio dà un senso anche ai nostri fallimenti che siamo abituati ad imputare alla sfortuna se proprio non abbiamo un capro espiatorio sul quale riversare la rabbia. Il Maestro pesca con la sua Parola dalla barca della nostra vita che spesso è ormeggiata vicino alla riva, a metà tra l’essere pronta per salpare per nuove avventure e l’essere legata alle cose della terra. Gesù non possiede né barca, né reti, ma chiede di essere ospitato ed ascoltato. La sua parola, messa in pratica, dà un senso nuovo e fecondo alla fatica fatta con i mezzi che abbiamo. La pesca miracolosa è anche conseguenza della fede di Simone che, fidandosi del Maestro-Pescatore, ne mette in pratica le istruzioni. Pur essendo un imperativo, la parola di Gesù non è accolta da Simone come una legge che toglie libertà ma un’opportunità che la rende feconda. Al contrario di quello che accade nella sinagoga di Nazaret in cui l’adulazione si cambia in avversione, sul lago di Tiberiade lo stupore per l’accaduto diventa confessione della propria povertà e, dunque, vera apertura del cuore ad accogliere il Vangelo. Come il profeta Isaia, anche Simon Pietro, riconosce la presenza di Dio e nell’evento della pesca miracolosa la manifestazione della gloria di Dio. Alla luce della Pasqua, s. Paolo, parlando ai Corinti, ci fa comprendere che il Vangelo è l’evento nel quale Dio mostra il suo grande amore. Attraverso la morte di Gesù, per i nostri peccati, e la sua risurrezione si apre davanti a noi la via della speranza. La pesca miracolosa, come la visione mistica raccontata nella vocazione di Isaia, è la manifestazione della gloria di Dio che trova il suo pieno compimento nella Pasqua di Gesù. In ogni Eucaristia si riattualizza la Pasqua e Dio ci viene incontro per offrirci la Parola che purifica e ci abilita ad essere profeti della misericordia testimoniando con la vita la potenza del Vangelo. Come il Maestro Pescatore anche i discepoli diventano pescatori di uomini. La loro barca è la Chiesa e le loro reti sono la Parola di Dio. La missione degli evangelizzatori non consiste tanto nel far sentire la Parola di Dio o nel farla apprendere nozionisticamente, ma piuttosto nel parlare e agire in Suo nome mettendo in pratica la Sua parola in modo da convincere ad aprire i cuori all’incontro con Gesù. La Parola di Dio mai offende ma sempre sorprende per la sua capacità di operare meraviglie in chi si affida a Lui.

ORATIO

Signore Gesù, Maestro Pescatore,

ti ringrazio perché ti fai vicino ad ogni uomo

attirando la sua attenzione con parole amorevoli

che non solleticano l’ambizione ma animano la speranza,

che non seducono parlando alla pancia,

ma che consolano accarezzando il cuore.

Non ho altro da offrirti se non la mia vita

che assomiglia alla barca di Simone,

ormeggiata vicino la riva.

Liberami dall’isolamento nel quale mi rinchiude

la rabbia, nutrita nei confronti di un destino

che mi pare ingiusto e assurdo,

e che agita il mio cuore

come una barca sospesa a metà

tra la terra ferma e il mare profondo.

Anche quando non voglio sentire e incontrare nessuno,

per rimanere solo con me stesso,

Tu mi sei vicino per ascoltare i miei soliloqui

e abbracciarmi con il tuo silenzio.

La tua Parola mi provoca, sì,

mi chiami ad alzarmi per andare oltre,

a sfidare la paura e ad abbandonare la tristezza,

non da solo, ma con Te.

Il tuo sguardo m’ispira fiducia

toccando le corde dell’interiorità;

se i miei occhi non incrociassero i tuoi

la Tua parola scivolerebbe nell’indifferenza.

Sento la forza della speranza che mi cattura

e con essa ricomincio il lavoro

lasciandomi alle spalle gli sguardi increduli

e incurante dei giudizi sarcastici

di chi non capisce perché, credendo solo in sé,

non ti ha incontrato e ignora la tua Parola.

Aiutami, Signore, a non fuggire da Te,

ma a confidare nella Tua parola,

a seguire i tuoi insegnamenti

e imitarti nella missione di Pescatore di uomini.

Il miracolo dell’Eucaristia faccia fiorire nel cuore

la gioia di mettermi a servizio dei fratelli

offrendo la mia vita

profumata di successi e ferita dai fallimenti,

radicata sulla certezza di essere amato

e inquietata dai dubbi che muovono la ricerca dell’amore,

abbellita dalle competenze acquisite

e resa umile dalla consapevolezza delle proprie inabilità,

fatta di battute di arresto e slanci di generosità.

Non mi chiedi di fare tutto e tutto bene,

ma di fidarmi della tua Parola

e di metterLa davanti ad ogni mio progetto

e di farla riecheggiare in tutto ciò che faccio

per diffondere attorno a me il profumo della Carità. Amen.